肺がん

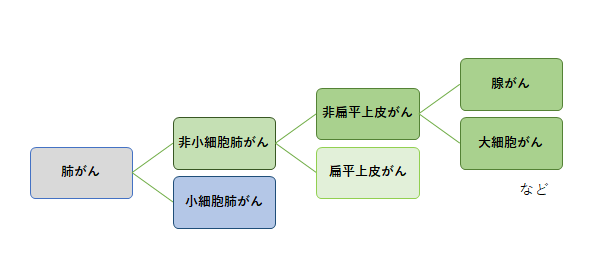

肺は胸の大部分を占める臓器で、左右に1つずつあり、右肺は上葉・中葉・下葉の3つに、左肺は上葉と下葉の2つに分かれています。肺の中では気管支が樹の枝のように広がり、肺胞という小さな袋につながっています。肺がんとは気管支や肺胞の細胞がなんらかの原因でがん化したものです。肺がんはがん細胞の形や状態から大きく分けて小細胞肺がんと非小細胞肺がんに分けられます。非小細胞肺がんは腺がん、扁平上皮がん、大細胞がんなどに分けられます。肺がんになる確率や肺がんで死亡する割合は40歳代後半から増加し始め、高齢になるほど高くなります。男女別では男性は女性の2倍以上になっています。治療の進歩が著しいがんの一つです。

症状や特徴

早期ではほぼ無症状で、病状の進行と共にせき、痰、血痰、発熱、呼吸困難、痛みなどの症状が出てきます。しかしこれらの症状は肺がんに特有なものではないため、風邪などの他の呼吸器疾患と区別が付かないこともあり、長引くときには早めに医療機関を受診することが大切です。また、肺がんは喫煙との関連が非常に大きいがんです。喫煙者は非喫煙者と比べて、肺がんになるリスクが男性で4.4倍、女性で2.8倍高くなります。自分が吸わなくても、周囲に流れるたばこの煙を吸うこと(受動喫煙)により肺がんが発症するリスクが高くなることも報告されています。喫煙以外では慢性閉塞性肺疾患(COPD)、大気汚染(PM2.5など)、職業的暴露(アスベスト、ヒ素、その他有害な化学物質にさらされている)などが原因となります。小細胞肺がんと非小細胞肺がんでは予想される経過や治療方針が大きく異なります。非小細胞肺がんにおいて、薬物療法を行うにあたっては、バイオマーカー検査(EGFR、ALK、ROS1、BRAF、PD-L1など)の結果が重要になります。肺がんはより良い治療を目指して新しい治療の試みが行われる臨床試験や治験が多く行われています。

診断方法

1 画像検査(X線、CT、MRI、骨シンチグラフィー、FDG-PET検査)

肺がんが疑われるときはまず胸部のX線検査、胸部CT検査などで肺にがんを疑う影があるかどうかを調べます。また、がんの広がりや、リンパ節、肝臓、骨、脳などに転移がないかどうかを調べるため、腹部CTや頭部MRI、骨シンチグラフィー、FDG-PETなどの画像検査を行います。

2 喀痰細胞診

痰の中にがん細胞がないかを調べます。

3 病理検査

気管支鏡などの内視鏡を用いて気管支内を観察し、組織を採取して顕微鏡で調べます。気管支鏡検査が難しい場合には超音波(エコー)、X線、CT検査などで安全に組織を採取できる部位を確認し、皮膚の上から細い針を腫瘍に刺して組織を採取したり、手術で組織を採取することもあります。

採取した組織にがん細胞が含まれていれば、その種類や性質なども調べます。肺がんは大きく分けて小細胞がん、非小細胞がんに分類されます。今後の治療方針にかかわる重要な検査です。

図3. 肺がんの種類

4 バイオマーカー検査

薬物療法を行う場合に採取した組織を用いて、分子標的薬の使用を検討するための検査を行います。非小細胞肺癌の場合EGFR遺伝子変異、ALK融合遺伝子、ROS1融合遺伝子、BRAF遺伝子変異など、がんの増殖にかかわる遺伝子の変化の有無を調べて分子標的薬の使用を検討します。また、がん細胞上に発現したPD-L1と呼ばれる物質の有無により、免疫チェックポイント阻害剤の使用を検討します。

5 腫瘍マーカー検査

腫瘍マーカーとは、腫瘍細胞からでる特徴的な物質が血液から検出されるものです。がんがあっても腫瘍マーカーが高値を示さないこともあり、逆にがんが無くても高値を示すことがあります。肺がんの診断においては補助的な役割として用います。また、経過観察で用いられることもあります。非小細胞肺がんのマーカーとしてはCEA、CYFRA21-1、SCC、SLX、CA125などがあり、小細胞肺がんの腫瘍マーカーとしてはNSEとproGRPが良く使われています。

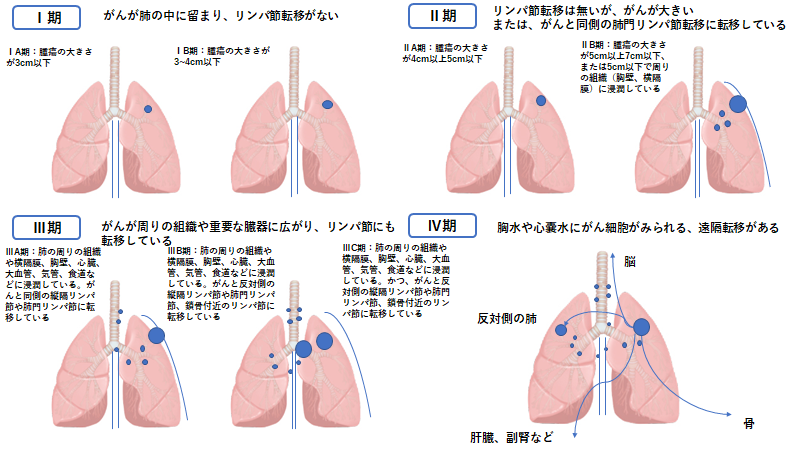

病期(ステージ)分類

肺がんの進行程度は、がんの大きさ、広がり、リンパ節や他の臓器への転移の有無によって決められます。

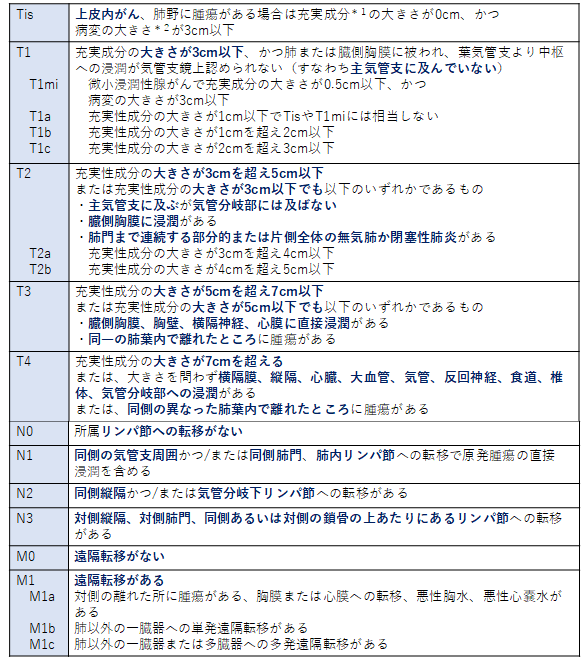

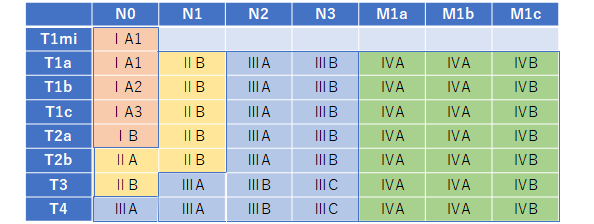

がんの進行の程度は病期(ステージ)として分類します。肺がんの治療方針は体の状態と組織型、病期などから検討するため病期の決定は重要です。T(原発腫瘍)、N(所属リンパ節)、M(遠隔転移)の3つの要素によって病期が決められています。(詳細は表1、表2を参照ください)

図4. 肺癌の病期分類

表1. 肺がんのTNM分類

表2. 肺癌の病期分類

日本肺癌学会編「臨床・病理 肺癌取り扱い規約 2017年1月(第8版)」(金原出版)より作成

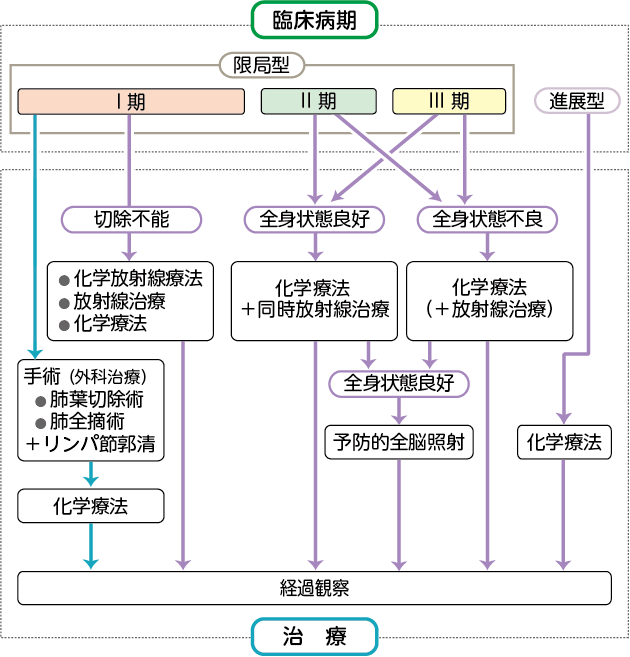

小細胞肺癌の場合、「限局型」と「進展型」による分類も用いて治療法を決めていきます。

小細胞肺癌の病期分類

- 限局型

- ・病巣が片側肺に限局している

・リンパ節転移が反対側の縦隔及び鎖骨上窩リンパ節までに限られている

・悪性胸水、悪性心嚢水がみられない

- 進展型

- ・限局型の範囲を超えてがんが進行している

治療方法

治療方法は、組織型、ステージ、体の状態や患者さんの希望なども含めて検討し、決めていきます。

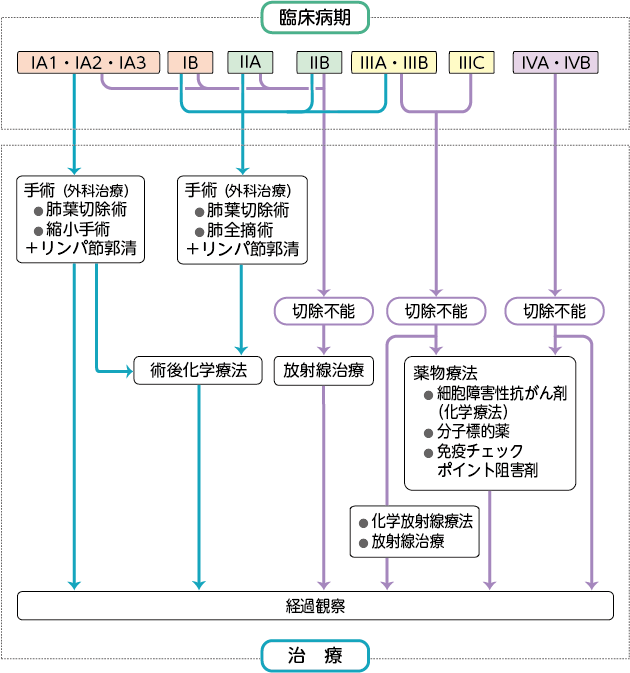

非小細胞肺がんではⅠ~ⅢA期の場合手術が検討されます。病期によっては再発予防のため、手術後の化学療法が勧められています。手術で根治が望めても、体の状態が手術の負担に耐えられない、あるいは術後に十分な呼吸機能を保てないと判断された場合には放射線治療を検討します。手術が難しいと判断されたⅢA期、ⅢB期、ⅢC期の患者さんには抗がん剤と放射線治療を組み合わせた化学放射線治療を検討します。他の臓器に転移があるなど、さらに進行した状態では薬物療法を中心に治療を行います。

小細胞肺がんは手術が可能な早期に発見されることは少なく、薬物療法が中心となります。手術が勧められるのはⅠ期のみであり、Ⅰ期以外の限局型小細胞肺癌は化学放射線治療が検討されます。進展型の場合は薬物療法が中心となります。

心と体の苦痛を和らげるため診断時から緩和ケアを行います。緩和ケアは苦痛を和らげるための治療のことであり終末期の治療のみをさすものではありません。

図5. 非小細胞肺がんの治療選択

国立がん研究センター がん情報サービス 各種がん 123 肺がん から引用

図6. 小細胞肺がんの治療選択

国立がん研究センター がん情報サービス 各種がん 123 肺がん から引用

1 手術(外科治療)

がんが限られた範囲にとどまり、手術に耐えられる全身状態で、術後の呼吸機能が保たれる場合に根治を目的として実施されます。がん病巣の部分だけでなく、病巣のある肺葉や周囲のリンパ節なども一緒に取り除くのが一般的です。

術後に肺炎、肺塞栓、膿胸、気管支断端廔、肺廔、声のかすれ、無気肺などの合併症を生じることがあります。手術後を順調に乗り切るために術前から1ヶ月以上十分な期間禁煙し、手術後は痰をしっかり出すことが重要です。術後の痛みをコントロールしながら早期からベッドから起き上がり、歩行やリハビリに努めましょう。術式によっては術後7日程度で退院が可能となります。

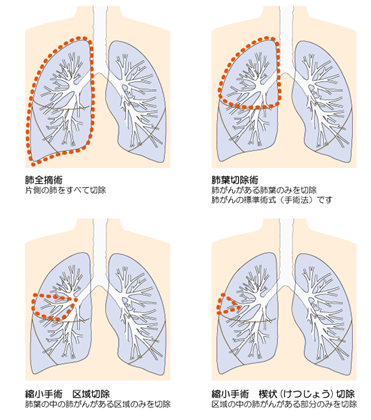

【手術の種類】

がんの大きさ、広がり、性質や状態により、肺葉切除術、肺全摘術、縮小手術(区域切除、楔状切除)など肺の切除をどの程度行うかを検討します。肺を切除するのと同時に周囲のリンパ節を一緒に取り除くリンパ節郭清も行います。開胸手術、胸腔鏡下手術(数カ所小さく切開し、胸腔鏡を挿入してモニター画面で確認しながら行う手術法)などがあります。

図.7 手術の種類

国立がん研究センター がん情報サービス 各種がん 123 肺がん から引用

2 放射線治療

高エネルギーのX線を体の外から照射してがん細胞を死滅させる方法です。治癒を目的に行う「根治的放射線治療」と骨や脳などの転移によって起こる症状を緩和する目的で行う「緩和的放射線治療」があります。限局型小細胞肺がんの場合は脳への転移を予防するために脳全体に放射線を照射する「予防的全脳照射」を行うこともあります。

非小細胞肺癌ではⅠ期、Ⅱ期で手術が難しい場合、Ⅲ期で化学放射線治療が難しい場合が根治的放射線治療の適応です。1回2Gy(グレイ)の照射を週5回、合計60Gy照射するのが標準的です。

小細胞肺がんは細胞分裂の速さを考慮し1回1.5Gyの照射を1日2回週5回照射し、合計3週間で45Gy照射する加速多分割照射が行われます。

放射線治療の副作用は主に放射線が照射された部位に起こります。皮膚や粘膜は細胞分裂が盛んなため、放射線の影響を受けやすく炎症を起こします。皮膚炎(かゆみや発赤、皮がむけるなど)、食道炎(固形物の通りが悪くなる、胸やけ、飲みこむ時の痛みなど)、放射線肺臓炎(咳や痰の増加、発熱、息切れなど)などが出ることがあります。全身の症状としては、倦怠感(だるさ)、吐き気、白血球減少(好中球減少)などが起きることがあります。

3 薬物療法

薬剤を点滴あるいは内服で投与すると血液の流れに沿って薬剤が全身にめぐります。全身に広がったがん細胞の治療が可能です。近年、副作用に対する予防法や対策が進歩しており、外来通院で治療を受けることが多くなっています。

1) 細胞障害性抗癌剤(化学療法)

細胞増殖を制御しているDNAに作用したり、がん細胞の分裂を阻害したりすることで、がん細胞の増殖を抑えます。

手術と組み合わせて行われる「術後化学療法」と手術による治癒が難しい状況で行われる「緩和的化学療法」があります。がんの進行度によっては放射線と組み合わせて化学放射線治療を行います。緩和的化学療法は肺がんを完全に治すことが難しい場合でも、がんの進行を抑えることで延命や症状を軽減することを目的に行います。

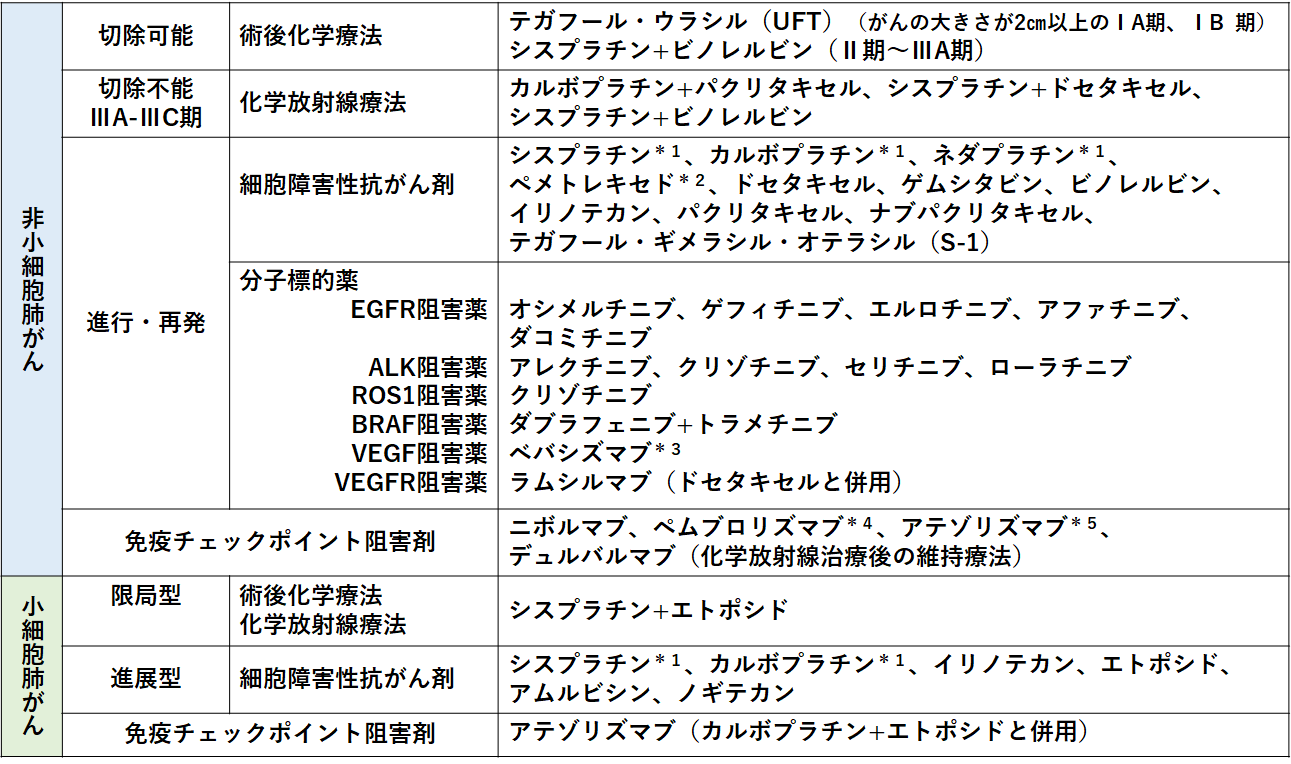

使用する細胞障害性抗癌剤は肺がんの組織型や病期分類で異なります。(表3参照)

2) 分子標的薬

がんの増殖に関わっている分子を標的にしてその働きを阻害する薬です。

EGFR遺伝子変異、ALK融合遺伝子、ROS1融合遺伝子、BRAF遺伝子変異を有する切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌の治療として使用します。(表3参照)

そのほかに、新しい血管を作る働きに関与するVEGFあるいはVEGFRを阻害する薬を抗がん剤と併用して使用することがあります。(表3参照)

3) 免疫チェックポイント阻害剤

私たちの体の中では、免疫の機能によってがん細胞を異物として認識し、がん細胞を排除するこでがんになるのを防いだり、進行を食い止めたりしています。しかし、がん細胞はその免疫にブレーキをかけ、排除されないようにすることがあります。

免疫チェックポイント阻害剤はがん細胞が免疫にブレーキをかける場所(免疫チェックポイント)で、ブレーキをかけられないように阻害する薬です。

切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、進展型小細胞肺癌、化学放射線治療を行った局所進行の非小細胞肺癌の治療として使用します。(表3参照)現在様々な組織型、病期で有効性、安全性が研究されており、今後使用する機会が増えてくると予想されています。

効果が期待される一方、副作用として間質性肺炎、甲状腺機能異常、副腎障害、下垂体機能障害、劇症Ⅰ型糖尿病、重度の皮膚障害、自己免疫性腸炎、重症筋無力症など重篤な副作用が一部の患者さんでみられることが知られており、死亡例の報告もあります。

免疫チェックポイント阻害剤による治療には定められた施設要件(投与を受けても安全で、緊急時に十分に対応が可能な施設)、医師要件(がん化学療法の十分な知識・経験を有する医師)を満たす専門医療機関で、適切な方法で受けることが必須となります。

4) その他の薬物療法(骨修飾薬)

ゾレドロン酸、デノスマブ

骨転移がある場合に投与を検討します。骨修飾薬を投与することで、骨関連事象(SRE:骨転移による高カルシウム血症、病的骨折、骨転移の治療のための手術、放射線治療)が起きる確率の軽減と、SREが起こるまでの期間を延長させることが複数の研究で示されています。

治療方法に関しては内容が専門的で複雑ですので、わからないことは担当医にご相談ください。

表3 肺がんの治療に用いる薬剤、薬剤の組み合わせ

※1:その他の細胞障害性抗がん剤と併用、ネダプラチンはドセタキセルと併用

※2:扁平上皮がんには適応無し

※3:扁平上皮がんには適応無し、カルボプラチン+パクリタキセル、プラチナ製剤※+ペメトレキセドに併用

※4:単剤での投与はPD-L1発現1%以上必要、プラチナ製剤※併用化学療法に併用可能

※5:プラチナ製剤※併用化学療法±ベバシズマブに併用可能

※シスプラチン又はカルボプラチン

当院ならではの取り組み

呼吸器内科、呼吸器外科、腫瘍内科からなる呼吸器センターのカンファレンスを毎週行い、患者さん毎に最良と考えられる診断方法(気管支鏡検査、胸腔鏡検査、手術生検など)や治療方法の検討を入念に行っています。早期に手術治療を必要とする場合には、検査入院中に平行して手術説明を行っています。進行例に対しては、薬剤選択に重要となるバイオマーカー検査を行うタイミングを調整するなど、迅速に治療が提供出来るよう取り組んでいます。さらに、週1回の内科・外科・腫瘍内科・放射線科・病理診断科、薬剤師・看護師などが参加するキャンサーボードで治療方針を再検討し、患者さんへ最良と思われる治療方針を提供しています。

外科治療は胸腔鏡補助下手術を基本とし、術後の在院日数は7日程度です。訪問呼吸リハビリ、地域連携パス等を積極的に導入し、近隣病院と連携して患者さんが安心して自宅生活を送っていただけるよう努めています。内科治療は腫瘍内科が担当し、緩和ケアを診断時から平行して行いながら、免疫チェックポイント阻害剤を含む各種化学療法、放射線科と連携した化学放射線治療などを積極的に行っています。治験治療や臨床研究にも力を入れています。